Intervista: Fabrizio Saiu e la risonanza dello spazio

|

Fabrizio Saiu è un artista a tutto tondo che, partito dallo studio della batteria, è gradualmente arrivato

all'arte performativa attraverso una ricerca continua volta alla sperimentazione totale.

Ecco l'intervista.

Immagina

di avere davanti a te un bambino, spiegagli di cosa ti occupi.

Mi occupo di tante cose. Leggo, scrivo, suono e

insegno musica, fotografo, faccio dei video, quando posso seguo concerti,

ascolto musica e visito le mostre. Tutte queste attività costituiscono una

parte fondamentale della mia vita. Da qualche anno sono interessato ai legami

tra musica e altre attività come scrivere, ascoltare, spostare oggetti,

correre, cadere o stare fermi, parlare, cantare e passeggiare. In 22 days here, una sound-performance che

ho realizzato nel 2012, si possono sentire i suoni prodotti da tantissime azioni

differenti, compiute in solitudine o in gruppo: avevo programmato ogni singola

registrazione e in base all’ora, al giorno e al luogo scelti, accendevo il

registratore, che portavo sempre con me, e registravo quanto accadeva. Per

alcuni giorni avevo deciso anche quale tipo di azione dovevo compiere durante

la registrazione: la ricerca di un testo inesistente o l’ascolto di una

conferenza di filosofia. É stato un modo per fare un omaggio a John Cage per il

centenario dalla sua nascita. É stato divertente.

La

tua carriera artistica è cominciata quando hai scoperto la batteria…

È accaduto dopo. Se invece ti riferisci alla

passione per la musica, questa è nata intorno agli anni 95/96 quando da bambino

seguivo mio padre nei suoi concerti fino a quando non ho incanalato questa

passione nello studio della batteria, intorno al 99. Seguire mio padre fu

certamente un insegnamento grandissimo, ero piccolo e vivevo quelle serate di

musica nel modo più avvincente possibile. Stavo sempre attaccato ai fonici e a

tutti i musicisti del gruppo, soprattutto al batterista che assistevo

meticolosamente nel montaggio e nella microfonazione della batteria e durante

il soundcheck. Poi arrivava il concerto e lì assistevo con grande attenzione e

partecipazione. Il mio primo insegnante è stato Emanuele Murroni, un percussionista di formazione classica molto

attento anche alla musica pop e latina, al jazz e alla fusion e mi ha trasmesso

l’attenzione per le caratteristiche timbriche del suono e per l’improvvisazione

musicale. Parallelamente ai suoi insegnamenti suonavo con mio padre in trio. Fu

anche quello un periodo di grande formazione, una sorta di laboratorio di

composizione e improvvisazione rock-jazz. Il primo vero lavoro è arrivato nel 2006

quando ho collaborato all’incisione del primo disco di Francesco Saiu e Pietro Ballestrero con Achille Succi al clarinetto

basso e Aya Shimura al violoncello; ho iniziato poi a lavorare come concertista

e come insegnante a tempo pieno.

A

un certo punto però la batteria non era più sufficiente e hai iniziato a

cercare “rumori” (correggimi se sbaglio), per ampliare la gamma di suoni

utilizzabili..

A

un certo punto però la batteria non era più sufficiente e hai iniziato a

cercare “rumori” (correggimi se sbaglio), per ampliare la gamma di suoni

utilizzabili..

Gradualmente mi avvicinai al jazz, anche sotto

l’influenza di mio fratello a cui devo molto, e iniziai così la mia

frequentazione dei seminari estivi di Nuoro Jazz e Sant’anna Arresi Jazz, dove

incontrai musicisti che suonavano la batteria utilizzando dei metalli disposti

sui tamburi, piatti forati o parzialmente tagliati per ottenere suoni

particolari. Tra questi, Andrea Ruggeri

fu un esempio chiaro e lampante. Cominciai anche io a lavorare sul suono in

quei modi. Nel 2004, l’incontro con Roberto

Dani mi traghettò, in maniera direi definitiva, verso una sconvolgente

concezione del suono, basata non sulla mera modificazione degli strumenti del

set mediante sovrapposizioni di oggetti, o veri e propri interventi sulla loro

materia fisica, bensì attraverso una profonda attenzione al movimento del corpo, alla gestualità corporea, e alle

modalità di contatto tra il corpo e lo strumento, coniugata con una concezione del suono come processo

compositivo/improvvisativo in costante movimento. Questa visione

assolutamente sconosciuta alla didattica della batteria, di stampo

prevalentemente americano, se adottata è capace di smontare l’intera concezione

dello strumento e insieme l’intera concezione del suono e del fare musica, in

solo come in gruppo. Ciò significa far saltare in aria la batteria per starci

dentro in un altro modo o sacrificarla definitivamente; in questo modo ebbe

inizio la mia ricerca –maniacale- sulla struttura dello strumento e, dopo molti

tentativi (alcuni buoni altri meno), la sua/mia graduale sacrificazione.

Il

tuo percorso ti ha portato a diventare un artista performativo a tutto tondo,

in cui la musica è sì presente, ma non è più l’unico strumento che utilizzi per

esprimerti (il concerto classico con chitarra, basso, batteria per intenderci,

non è ciò di cui ti occupi oggi)

Sì, era in qualche modo inevitabile. Era quanto

potevo fare, né più né meno.

In questo senso oggi ho quasi completamente abbandonato

l’idea di tornare a suonare la batteria in un gruppo o in solo. Ci ho provato,

anche con piacere, ma le cose non sono andate avanti. É una strada che mi appartiene, ma che non percorro più nello stesso

modo, mentre l’’insegnamento della batteria mi appassiona moltissimo.

Insegno a suonare la batteria ma contemporaneamente cerco costantemente altro; davanti

alla batteria vedo altro. Proprio questo “altro”, che è già nella batteria,

diviene materia fertilissima per la didattica, per la relazione con gli

allievi, e stabilisce molteplici connessioni con altre pratiche (di qualsiasi

genere, non solo artistiche).

Il

tuo primo progetto in questo senso?

Nel 2010 con Objet sans corps, realizzato in

collaborazione con Paolo Asaro,

fissavo il primo passo disperato e liberatorio verso una concezione del suono

assoggettata al movimento, provocato a sua volta dallo spazio nel quale agivo

(e che, a rigore di concetto, mi agiva).

C’era in questo tentativo, in questo salto, tutto un discorso del negativo, una

dialettica della sottrazione che operava all’interno del processo di produzione

del suono, una riduzione ai minimi termini dei fattori che concorrono alla

generazione del suono: il corpo, lo spazio e alcune materie (una lastra, due

martelli, due spatole, due stecche di acciaio, una cazzuola). Il

suono, risonanza dello spazio, non era più inteso come suono dell’oggetto,

dello strumento, ma dello spazio per l’appunto che era in qualche modo

una dimensione totalizzante non divisibile in parti, in perenne movimento e collisione

con se stesso, una centrifuga.

Child of Tree, me ne vuoi parlare?

Child

of Tree

è una composizione di John Cage del

75 che intreccia l’alea all’improvvisazione e si concentra su tre concetti

fondamentali: struttura, durata, e strumento. Non posso entrare nel dettaglio

di come queste tre dimensioni siano trattate dal compositore, ma posso dire che

è su queste che ho lavorato, in modo critico, per la performance Getting Through “Child of Tree”,

letteralmente Attraversando Child of

Tree. Il risultato è una performance

collettiva basata sulla relazione (a un tempo contatto e distanza) tra la

pratica di lancio del frisbee e la pratica rituale della processione, intese

come due modalità di vivere e agire lo spazio, ma anche come due modalità di

confrontarsi con la meta, col punto di arrivo, con la fine di un percorso.

GTCOT può essere performata in qualsiasi spazio organizzato in un percorso avente

un inizio e una meta. Nella fase iniziale il percorso ha un carattere

“pedagogico” – in questa illustro alle persone come suonare i piatti durante la

processione, come lanciare il frisbee, come registrare e filmare, una sorta d’introduzione

alla struttura normativa di ogni pratica. Nella meta invece l’azione è

completamente indeterminata e basata sulle caratteristiche del luogo. Può

accadere di tutto, un happening, un concerto, una partita, una chiacchierata o tutto

questo assieme. Durante il percorso le diverse pratiche si sovrappongono fra

loro e si disattivano reciprocamente provocando il performativo. Di fatto non si fa né una processione né una partita

a frisbee né una documentazione della performance. Accade il performativo che non è la performance e

neanche la performing art. É un lavoro basato sul rapporto tra differenti campi normativi e sulla loro reciproca

dis-attivazione.

|

| Still Métron |

Immagina

di avere davanti a te a Jean Paul Sartre (o qualche altro pensatore se

preferisci), spiegagli di cosa ti occupi.

Mi metti in una difficile situazione. Posso dirti

che attualmente sto trovando interessante lavorare attorno alla definizione che

Giorgio Agamben propone della Klēsis

messianica paolina; essenza della vocazione messianica (Klēsis) è la modalità

del come

non «piangenti come non piangenti» che non va intesa,

scrive Agamben, con «piangenti come ridenti», ovvero la vocazione non

va né verso un altrove né si esaurisce nell’indifferenza di due opposti. É in

qualche modo ciò che accade nelle tre pratiche di GTCOT, che proprio nella loro

disattivazione sono attivate divenendo così performative piuttosto che

performanti. In un certo senso l’Hōs me (il come

non) paolino è la modalità del restare nell’atto, non una funzionalità

dell’atto, non un muovervi verso, ma un modo di restare, una trasformazione che

non implica l’abbandono di qualcosa o di qualcuno, bensì un movimento che è una

permanenza. É in questo contesto che si ha l’attivazione dell’atto mediante la

sua disattivazione. Nessun processionante smette di essere processionante, come

nessun giocatore smette di essere giocatore. Tuttavia sia l’uno che l’altro

stanno nella pratica in una modalità performativa, ovvero la compiono in una

sospensione. É su questa concezione del performativo, coniugata al pensiero

delle pratiche di Carlo Sini, che

tratta il concetto di pratica come intreccio complesso di scritture, che sto

articolando l’attuale percorso di ricerca.

Dove

possiamo vederti all’opera?

Sicuramente sul web, sia su fabriziosaiu.com che

su aboutobjetpetita.tumblr.com, e ovviamente sui miei canali Vimeo e Youtube.

Proprio di recente ho caricato il teaser di Métron, performance realizzata il

10 Maggio con Paolo Pãx Calzavara presso la A+B Gallery, a Brescia. Si tratta

del mio/nostro ultimissimo progetto.

Progetti

futuri?

Sto lavorando sui video di Getting Through “Child

of Tree”. In questi giorni sto ricevendo i materiali documentati dai

partecipanti alle performance. Ho intenzione di fare un video sul performativo basandomi su alcune

categorie concettuali sulle quali ho elaborato la performance: durata,

inquadratura, meta, etc...

Il 23 luglio farò una performance, in

collaborazione con gli artisti Francesco Fonassi e Tonylight, per il Musical

Zoo Festival presso il Castello di Brescia. L’azione è stata commissionata da

due importanti realtà legate all’arte contemporanea, il Linkartcenter e la A+B.

Vi consiglio di cercarle sul web. Stanno facendo, in modi differenti ma con il

medesimo spirito e passione, un lavoro molto importante sia sotto il profilo

della ricerca artistica che su

quello della diffusione del lavoro di giovani artisti. Ci sono poi alcune collaborazioni con

il teatro e con la danza e un nuovo lavoro in solo sul quale per il momento

terrò il segreto.

|

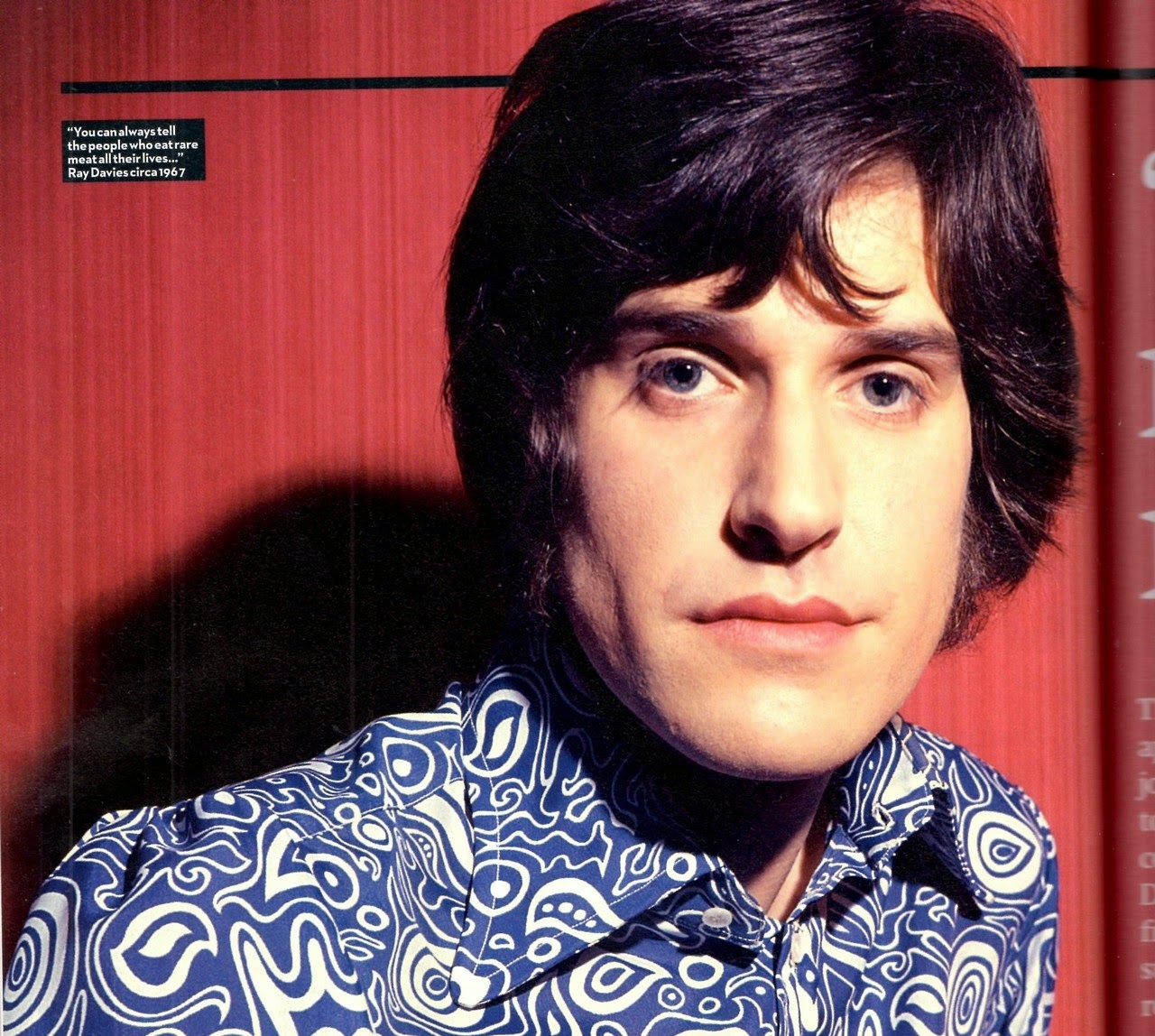

| Foto di Alessandro Ligato |

Commenti